隋朝龍山公墓志附刻(來源:奉節縣水利志)

清同治九年(1870年,庚午年)洪水是長江上、中游的一次特大洪水。自1153年以來至2002年的849年間,在長江水利委員會(原長江流域規劃辦公室)調查到的8次歷史大洪水、實測到的20世紀5次大洪水中,以1870年的洪水最大,奉節縣城水位達146.50米,實屬歷史上罕見的大洪水。

奉節白帝城隋朝龍山公墓志附刻、鮑超府水文碑、安坪水文碑、涂家灘水文石刻,準確記錄了奉節縣清同治九年(1870年)的大洪水水位及持續時間,對長江開發和水文歷史研究具有重要價值。

鮑超府水文碑(來源:奉節縣水利志)

白帝城隋朝龍山公墓志附刻。白帝城隋朝龍山公墓志碑,高95厘米,寬43厘米,為隋開皇二十年(公元600年)刻,是國家一級文物,現存奉節縣白帝廟西碑林。清咸豐九年(1859年)在奉節城西修炮臺時出土。此碑右上角邊沿的觀款中,記有“同治九年六月十九日大水為災,高于城五丈,此碑被淹”,是非常珍貴的水文歷史資料。

鮑超府水文碑。此碑原位于奉節縣舊城永安鎮鮑超府舊址,內容為“同治九年季夏月,洪水至此。光緒九年仲秋月立。”長江水利委員會(原長江流域規劃辦公室)歷史洪水調查時測定,原址石碑高程為146.50米(吳淞高程)。因三峽水庫蓄水淹沒,石碑現搬遷保存在奉節縣夔州博物館內。

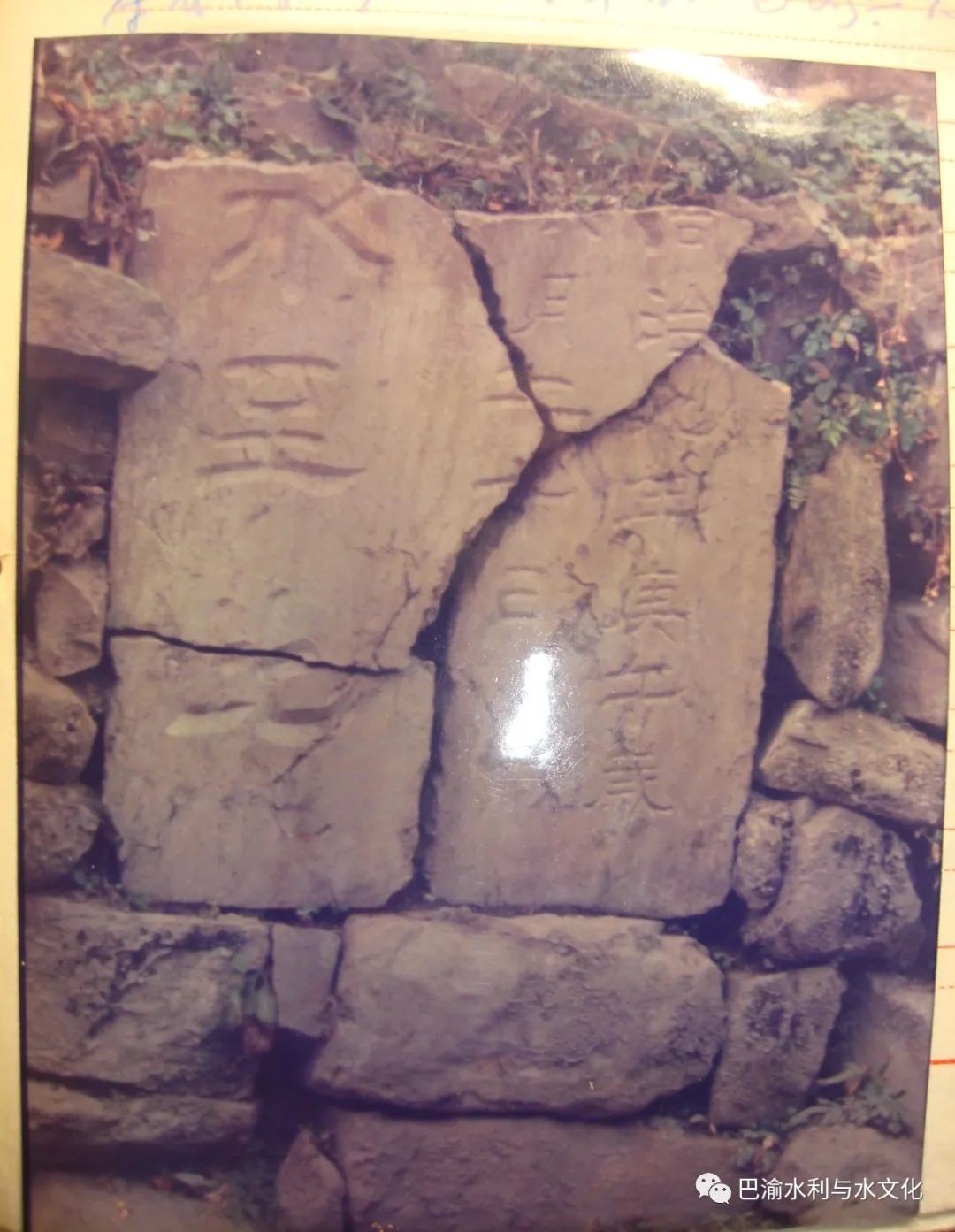

安坪水文碑。此碑位于長江右岸原安坪鄉糧管所旁、村民羅開滿門口的承包田坎子上,因年久已破成4大塊,上半部分已殘缺不全。碑殘長1.7米,寬0.6米,厚0.15米。下半部分清晰可見“同治九年庚午歲六月二十日,水至此。”長江水利委員會(原長江流域規劃辦公室)歷史洪水調查時測定,石碑高程為147.24米(吳淞高程)。《奉節縣志》1995年版命此碑為“安坪水文碑”,因三峽水庫蓄水淹沒,現搬遷保存在奉節縣夔州博物館內。

安坪水文碑(來源:奉節縣水利志)

涂家灘水文石刻。石刻位于奉節縣長江右岸原安坪鄉江邊。石刻成于1870年,表面積0.5平方米,內容為“同治九年水漾涂家灘七無七夜才退出屋基來”。長江水利委員會(原長江流域規劃辦公室)歷史洪水調查時測定,石刻處海拔為146.52米(吳淞高程)。涂家灘水文石刻,經重慶市文物局2003年實施保護措施后被就地淹沒在水下。

免責聲明:市場有風險,選擇需謹慎!此文僅供參考,不作買賣依據。

熱門

聯系我們:52 78 229 @qq.com

版權所有 重播新聞網 www.porb.cn 豫ICP備17019456號-13