就業,一頭牽著千萬家庭,一頭連著經濟大勢,是最大的民生工程、民心工程、根基工程,是社會穩定的重要保障,必須抓緊抓實抓好。

回望“十三五”時期,在黨中央的堅強領導下,我國實施更加積極的就業政策,保持了就業形勢持續穩定。2016年至2019年,城鎮新增就業每年保持在1300萬人以上,就業規模持續擴大,就業結構不斷優化,工資收入、就業環境、勞動關系、社會保障等方面更呈現出積極向好的發展趨勢。今年1至6月,全國城鎮新增就業564萬人,完成全年目標任務的63%。盡管受到疫情影響,我國上半年就業形勢整體呈現出企穩回升態勢。

隨著就業質量不斷提升,從“好就業”到“就好業”,多措并舉筑牢“就業”這個民生之基,正為經濟健康發展、社會大局穩定、人民生活改善提供重要保障和持續動力。

政策紅利釋放 就業形勢總體穩定

實現社會充分就業,是和諧社會的重要內容和體現。“十三五”時期,黨中央高度重視就業問題,并將就業優先政策置于宏觀政策層面,采取多種措施促進就業。同時,加強對失業的調控力度,確保了就業形勢總體穩定。

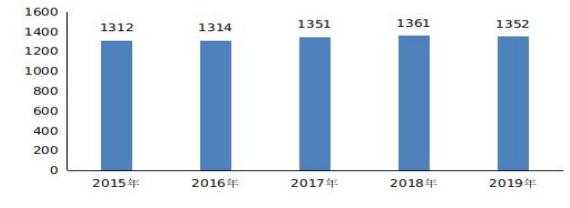

人社部數據顯示:從2016年到2019年,每年全國城鎮新增就業均在1300萬人以上,城鎮失業人員實現再就業均在550萬人左右,就業困難人員就業人數達到170萬左右。今年1至6月,全國累計新增就業564萬人,完成全年目標任務的63%。

圖1 城鎮新增就業人數(2015-2019) 單位:萬人

資料來源:2019年度人力資源和社會保障事業發展統計公報。

圖2 城鎮失業人員再就業情況(2015-2019) 單位:萬人

資料來源:2019年度人力資源和社會保障事業發展統計公報。

全面建成小康社會的重要目標,就是要確保就業更加充分,推動實現更高質量的就業。充分就業,不僅體現在就業總量穩定,新增就業崗位充足,還體現在失業率保持在合理區間,工資水平穩定提升。人社部數據顯示,近年來,失業總體保持在較低水平運行,調查失業率基本保持在5.5%以下,與世界其他國家和地區相比,我國城鎮地區失業率水平既低于全球平均水平,也低于發展中國家和地區的平均水平。今年在疫情影響下,調查失業率總體6%左右,但從二季度開始已呈總體回落態勢。

此外,重點群體就業保持穩定。其中,高校畢業生總體就業率保持較高水平,農民工總量持續擴大,就業困難群體也都得到有效幫扶。

近日,國務院參事室特約研究員、中國勞動學會會長楊志明在接受人民網財經專訪時表示,今年,國內外疫情對我國經濟造成嚴重沖擊,經過艱苦努力,積極推進防疫與復工復產復市復業,保就業總體上持續向好。

“保就業的重點群體是大學生就業、農民工就業。”楊志明表示,從新增就業的結構看,重點是大學生就業,“十三五”期間,以市場為導向,積極實施高校畢業生就業促進計劃和大學生創業引領計劃,鼓勵到企業、到區外就業和自主創業。

值得關注的是,今年職業院校擴招200萬人,可將一部分農村初高中畢業生吸收到職業技術院校里,緩后進入勞動力市場,不僅減輕保就業壓力,也為經濟走向高質量發展儲備高技能人才。

從保就業的存量看,楊志明指出,保農民工就業是“重頭戲”。農民工是我國產業工人的主體,是防疫防控中返城復工最大勞動群體,也是城市公共衛生防疫覆蓋面最薄弱的群體,但億萬農民工在保就業中的規模之大、貧困地區農民工打工收入對脫貧的作用之大、在經濟恢復中穩崗貢獻之大前所未有。

中南財經政法大學數字經濟研究院執行院長、教授盤和林在接受人民網財經專訪時指出,雖然中國經濟面臨著下行壓力,但整體就業形勢依然平穩,就業崗位持續增加,其原因主要有以下幾點:

首先,宏觀經濟穩定為就業持續增加提供了必要條件,隨著我國GDP總量不斷提高,GDP增速每增加一個百分點,絕對增量也在大幅增加,這為“穩就業”提供了良好的外部環境。

其次,政策紅利是就業穩定的主要推力。作為吸納就業的重要渠道,我國中小企業貢獻了80%以上的城鎮勞動就業和90%以上的新增就業。近年來,政府先后出臺了多項有利于中小企業發展的政策,全力幫助中小企業紓困解難,給企業吃下了“定心丸”。減稅降費、放管服改革、營商環境優化等政策的實施,讓企業實實在在地享受到紅利,減輕了企業負擔,吸收就業的能力也得以增強。此外,服務業的快速發展也對“保就業”發揮了重要作用。

新型業態發力 就業結構不斷優化

近年來,隨著就業總量不斷擴大,產業結構的優化調整以及工業化、城鎮化水平的提高,就業結構也發生了巨大變化。

人社部發布數據顯示,截至2019年年末,全國就業人員7.7億人,其中城鎮就業人員4.4億人。全國就業人員中,第一產業就業人員占25.1%,第二產業就業人員占27.5%,第三產業就業人員占47.4%。第三產業就業人員占比連續5年上升,比2015年提高5個百分點。

此外,就業渠道的多元化帶動了就業形式多樣化。近年來,中國第三產業發展迅猛,容納的就業量在不斷擴大,創業創新活躍,新就業形態蓬勃發展。

同時,新業態催生新職業,新職業帶動新就業。技術革新與需求升級而生的新業態、新模式、新產業仍在不斷涌現。

日前,發改委等十三部門聯合印發《關于支持新業態新模式健康發展激活消費市場帶動擴大就業的意見》,提出了數字經濟新業態新模式15個重點方向和支持政策。“保就業”就是“保民生”,“保就業”的前提則是“保市場主體”,而由數字經濟、平臺經濟等催生的新職業,可謂當下“保就業”的生力軍。

數據顯示,2019年,以新業態形式出現的平臺企業員工數達到623萬,比上年增長4.2%;平臺帶動的就業人數約7800萬,同比增長4%。

“新經濟新業態的蓬勃發展,是我國近年來'穩就業'的一股強大動能。”盤和林表示,“新業態就業”成為就業新的驅動力,在互聯網經濟的發展和居民消費理念的轉變下,服務型消費正在快速崛起,外賣小哥、快遞員、代駕等服務型職業的需求越來越大。

健全體制機制 推動高質量就業

2020年是全面建成小康社會和“十三五”規劃的收官之年。穩就業至關重要,而高質量就業更是經濟新常態下,我國經濟運行的一大特點,是中國經濟韌性的最直觀反映。

近年來,我國一直致力于構建良好的就業環境,完善公共就業服務體系、發展人力資源服務業,就業服務水平逐步提高,統一開放、競爭有序的人力資源市場逐漸形成。

同時,為力促高質量“就好業”,“十三五”期間,中國開展了大規模的職業技能培訓,對貧困地區、高校學生等重點就業群體提供了充足的就業引導和支持,幫助更多地人找到心儀的工作,實現了就業市場的高效匹配。

此外,增加勞動者收入不僅是提高就業質量的重要內容,也是調整經濟結構、轉變發展方式,實現有質量經濟增長的重要的手段。

“十三五”時期,中央高度重視工資收入分配工作,破藩籬、促公平,工資收入分配領域系列改革穩步推進,將提高勞動者報酬在初次分配中的比重作為合理調整工資收入分配關系的政策著力點,不斷提高最低工資標準,建立健全工資正常增長機制,使職工平均工資水平保持較快增長。

值得關注的是,近年來,隨著勞動關系相關法律法規的逐步建立和完善,勞動關系調整機制逐步健全,為構建和諧的勞動關系,推動高質量就業提供了制度保障。

解決好就業問題是民生工作的重要任務之一,也是維持社會穩定,促進經濟增長,檢驗工作成績的基準。

盤和林認為,在當前形勢下,要繼續加大對新產業、新業態的支持,加大服務業的開放力度,催生出更多的就業需求;同時,要加強勞動者職業培訓和職業教育,進一步解決勞動力錯位所產生的“就業難”問題,讓企業持續增添動能、讓勞動者真正得到實惠。(記者 任妍)

聯系我們:434 921 46@qq.com

版權所有 重播新聞網 www.porb.cn 豫ICP備20023779號-1